Este 30 de abril, Human Rights Watch publicó un informe que debería romper el silencio de los cínicos. El documento no es un recuento de abusos dispersos. Es el registro sistemático de una maquinaria represiva activada después del 28 de julio de 2024, cuando millones de venezolanos barrieron al madurismo en las urnas.

El título del informe lo dice todo: “Castigados por buscar un cambio”. Este es el principio que hoy rige en Venezuela: se castiga todo lo que cuestione el orden establecido. Pero con especial énfasis, se castiga la intención de alternancia.

El voto fue una declaración de futuro. Y el futuro fue respondido con desapariciones, tortura, ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias, persecución a familiares, acoso judicial. ¡Todo documentado! Con nombres, fechas, lugares. Y creo que en ello radica la solidez del informe, en la documentación de los casos que presenta.

Estos casos no son excesos individuales de las fuerzas represivas. Son procedimientos sistemáticos ejecutados en coordinación con grupos paramilitares conocidos como “colectivos”. Estas organizaciones, lejos de ser espontáneas, operan con el amparo del Estado en una simbiosis funcional: el régimen les tolera el tráfico, la extorsión y otras actividades criminales a cambio de control territorial y represión extralegal. Actúan donde las instituciones se retiran, y lo hacen con plena conciencia del poder que les ha sido delegado. El patrón se repite en distintos estados, con diferentes víctimas, pero con la misma lógica de intimidar, borrar, desmovilizar. Es la firma de un Estado mafioso, que se disfraza de legalidad para aplicar métodos fascistas.

Este nuevo ciclo no es simplemente “represión poselectoral”. Es una etapa superior: la consolidación de una arquitectura de terror. El aparato de inteligencia se perfecciona, la conexión con colectivos armados se profundiza, el sistema judicial se vuelve instrumento de venganza. Ya no hay vacío legal: hay vacío moral. El informe desmiente públicamente al fiscal Tarek William Saab en varias instancias, retratándolo como un apéndice instrumental a la maquinaria represiva del madurismo.

Este informe también dinamita una fantasía: que con presión diplomática suficiente, el madurismo podría convivir con una oposición mayoritaria. Derrumba, además, la hipótesis de que una brecha de votos amplia bastaría para empujarlo a dejar el poder. No puede. No quiere. No lo hará jamás. Como algunos hemos advertido, el madurismo solo abandonará el poder por una acción que lo obligue a hacerlo — sea cual sea su naturaleza. No es un adversario dentro del campo democrático: es un ente que ha roto todos los puentes, ha quemado todos los barcos y ha clausurado todo margen de reinserción institucional. El informe se suma a una larga lista de expedientes que lo demuestran, pero su novedad no es la crudeza — ya sabida — sino el contexto. Enmarcada en la fase poselectoral, la represión adquiere una dimensión política única: no es castigo por la rebelión, sino por la participación. Es la reacción estructural de un régimen que entendió que, si no pudo ganar, solo podía aplastar. Como en Myanmar tras las elecciones de 2020, lo que sigue al voto no es el respeto al resultado, sino la militarización del rechazo.

Pero la pregunta central que este documento plantea es más incómoda: ¿qué sentido tiene el voto en un sistema que castiga al que gana? Y más aún: ¿cuánto más necesita documentarse para que la Corte Penal Internacional actúe con la misma urgencia que ha mostrado en casos como el de Rusia o Israel? El informe no solo denuncia: exige. No solo muestra crímenes: demanda consecuencias. Llama también a otros actores internacionales — gobiernos, organismos multilaterales, redes de derechos humanos — a respaldar las investigaciones, proteger a las víctimas y ejercer una presión diplomática proporcional a la gravedad de los hechos. Pero la CPI es, por su mandato y legitimidad, el punto focal ineludible de esa exigencia.

He sostenido siempre que el voto en dictadura debe ser usado como herramienta estratégica. Creo que el voto en dictadura tiene sentido estratégico no porque garantice un cambio, sino porque abre escenarios. No es un fin, es una grieta. Una posibilidad para movilizar al conjunto social, fracturar la narrativa del poder, producir momentos donde lo impredecible entra en juego. El voto fragiliza al sistema, lo obliga a responder, lo expone. Esa ha sido siempre mi apuesta: no que se cobre la victoria automáticamente, sino que el intento mismo desestabilice la maquinaria autoritaria. Pero esto va más allá. El informe de HRW documenta que votar no solo no basta, sino que se penaliza. Que las elecciones no son el último vestigio de la democracia, sino el nuevo escenario del castigo.

El dilema está planteado con brutal claridad: o seguimos fingiendo que hay procesos, o aceptamos que estamos ante un sistema de poder que ha clausurado cualquier posibilidad pacífica de transición.

Eso no significa resignarse. Significa hablar claro. El primer paso para recuperar la democracia es dejar de prestarle el nombre a su simulacro.

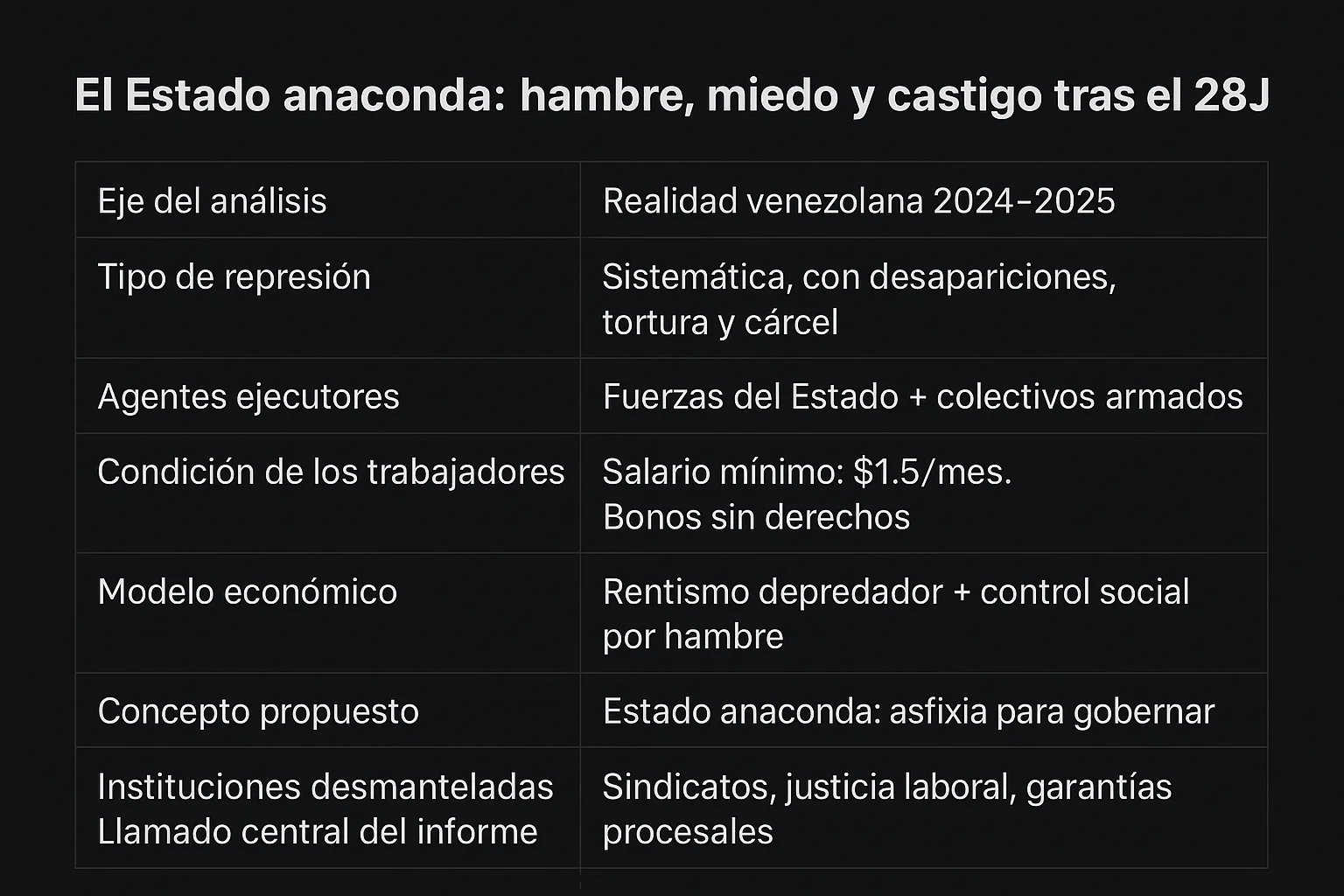

Este informe de HRW no llega en el vacío. Ayer mismo, Provea publicó su informe anual sobre el estado general de los derechos humanos en Venezuela en 2024, una radiografía integral de un país devastado por el autoritarismo. No se trata solo de condiciones laborales miserables o represión en el ámbito sindical, sino de un cuadro completo de regresión cívica, institucional y social. El informe da cuenta de la continuidad del uso sistemático de la represión, de la exclusión, de la persecución política, de la criminalización de la protesta, de la emergencia humanitaria prolongada y de la impunidad como política de Estado. Lo que presenta Provea es el otro lado del mismo monstruo: el régimen no solo reprime a quienes lo enfrentan en la arena electoral, sino que castiga a quien simplemente pretende sobrevivir con dignidad.

Provea y HRW, desde trincheras distintas, han dibujado en paralelo un mismo país: uno donde el Estado ya no garantiza derechos, sino que los revierte; no protege a los ciudadanos, sino que los disciplina. Un país donde expresarse, organizarse o simplemente exigir respeto puede costar el trabajo, la libertad o la vida.

No se trata solo de represión ni de pobreza. Se trata de una estructura de poder que combina ambas: hambre y miedo, como pilares de gobernabilidad. Es el mismo sistema que antes nos sometía con carencias y ahora nos asfixia con violencia. Es ahí donde la metáfora del “Estado anaconda” cobra sentido: una estructura que envuelve al país con sus anillos — control económico, terror político, destrucción institucional — , que aprieta cuando hay movimiento y afloja solo cuando la presa ya está inmóvil. La anaconda no solo mata: transforma el cuerpo que devora hasta volverlo irreconocible. Así opera este régimen: asfixia para gobernar, devora para perpetuarse.

Ayer, como si hiciera falta una nota de sarcasmo oficial en vísperas del 1 de mayo, Maduro anunció un supuesto “aumento” salarial. Pero no tocó el salario mínimo, que sigue congelado en 1,5 dólares mensuales. Lo que aumentó fueron los bonos: de 90 a 120 dólares, más un bono alimentario de 40 dólares. Todo atado al dólar BCV. Todo sin incidencia en prestaciones, vacaciones, pensiones. Una política diseñada no para reconocer derechos, sino para institucionalizar la precariedad. Para cambiar el lenguaje sin tocar el modelo.

Este “aumento” es coherente con el tipo de capitalismo que el madurismo persigue: uno donde el trabajo no genera dignidad ni derechos, sino sumisión y subsidios. Un modelo más cercano al despotismo laboral asiático que a cualquier noción de justicia social. La dictadura ya no oculta su lógica: salarios simbólicos, bonos clientelares, represión como respuesta a la protesta laboral. El madurismo ha convertido el 1 de mayo en una ceremonia de humillación colectiva. Lo que ha construido no es un modelo económico: es un sistema de control social mediante escasez, miedo y dependencia. Lo llaman revolución, pero funciona como un Estado anaconda: se enrosca sobre el cuerpo social, lo asfixia lentamente, y solo afloja cuando la presa ya no se mueve.

Comentarios

¡Únete a la discusión en X! Comparte tu opinión sobre este artículo.

Comentar en X